Esta es la red de negocios y contrataciones que vincula al poder religioso con el Estado

La Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior se ha convertido en un escenario de batalla entre políticos y pastores. Con un convenio que les permite a algunas organizaciones religiosas contratar con el sector público, se ha fortalecido su poder en la política y en lo privado. Según la DIAN, para 2023 las iglesias y organizaciones religiosas acumulaban en patrimonio líquido más de $19 billones.

Así como los partidos políticos y los clanes regionales, las iglesias y congregaciones religiosas han entrado con fuerza a desempeñar un papel clave en el funcionamiento contractual en el país y en el escenario político. Mientras el número de estas instancias en Colombia va en aumento, su entrada a estas esferas se hace cada vez más notable. Por eso, El Espectador se dio a la tarea de investigar hasta dónde llegan su influencia y sus movidas.

Aunque hay un poco más de 11.000 iglesias católicas, cristianas y de otras esferas avaladas y reconocidas por el Gobierno (Ministerio del Interior), la realidad es que son muchas más las organizaciones que se dedican a las actividades religiosas en el país. Y la cifra va en aumento.

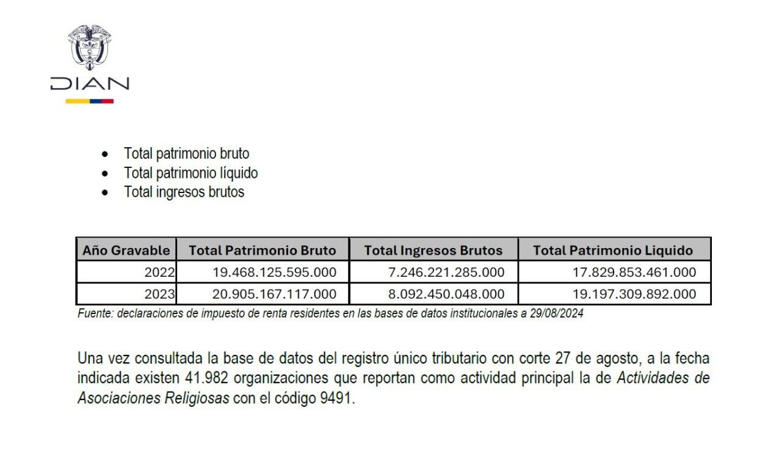

Este diario accedió a varios documentos de la DIAN, en los que está claro que solo para mediados de este año ya existían casi 42.000 organizaciones que reportan como misión principal la “Actividades de Asociaciones Religiosas”.

De acuerdo con la entidad, son varias las actividades secundarias que les representan ingresos a las iglesias. Entre las actividades más destacadas están los servicios de apoyo a las empresas (1.753 reportes), un término amplio que abarca desde la redacción de actas judiciales hasta la administración de programas de fidelización. Otros de los reportes son actividades inmobiliarias o arrendamientos (920), servicios de educación alternativa (275), rentistas de capital (190) y, entre otras, actividades de apoyo a la agricultura (160).

A pesar de que se ha intentado cambiar en varias oportunidades por vía legislativa, estas iglesias no están obligadas a tributar, pero sí a declarar renta y a reportar cuáles son sus actividades conexas; es decir, aquellas relacionadas con el objeto social de la institución. En términos simples, vienen siendo las cafeterías, librerías y tiendas que montan curas o pastores, o los servicios que prestan como producción de música o eventos y alquiler de locales.

Según los mismos documentos de la DIAN, para 2023 las iglesias acumulaban en patrimonio líquido más de $19 billones ($1.3 billones más que las que registraron para 2022) y que no solo se recaudaron a través de diezmos, sino mediante los negocios que han pactado.

La cifra de cuánta plata mueven las iglesias en 2024 aún no se conoce, pero podría subir en comparación a la del año anterior, entre otras cosas, por el convenio que la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior firmó con varias iglesias católicas y cristianas, y con el cual se les otorgaron facultades especiales para contratar con el Estado, celebrar matrimonios con efectos civiles, fundar, organizar y dirigir centros de educación, entre otros asuntos.

Este diario reveló en abril pasado que la intención de la Dirección, entonces liderada por Amelia Cotes, era la de darles estas facultades a 800 iglesias más. Pero tal parece que las quejas que llegaron a la cartera por el riesgo que podría representar esto frenaron el proceso.

Lo cierto es que no fueron las únicas en hacerlo, pues también influyeron los mismos reveses que viene teniendo la Dirección de Asuntos Religiosos, una instancia que es peleada por organizaciones religiosas con hilos en la política electoral por las capacidades que otorga. No solo es la contratación lo que llama la atención, sino también las decisiones que pueden fácilmente beneficiar a los centros religiosos.

Con la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio se le intentó “poner orden” a esta Dirección, pero terminó por abrirse toda una batalla que incluye partidos políticos, activistas, pastores y funcionarios.

Recientemente, allí se posesionó Alexander Jaimes Medina, abogado especializado en derecho administrativo y constitucional que entre 2019 y 2021 trabajó para la UTL del entonces senador John Milton Rodríguez, cofundador del Partido Colombia Justa Libres y uno de los pastores cristianos más reconocidos en el Valle por su iglesia Misión Paz, que justo este jueves recibió al alcalde de Cali, Alejandro Éder, y a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, para celebrar su aniversario 25.

Sus intenciones políticas no las esconde, pues además de publicar constantemente videos en los que critica la gestión del presidente Gustavo Petro, intentó llegar a la Presidencia en 2022. Su esposa, Norma Ruiz, también buscó el reflector político lanzándose el año pasado a la Asamblea del Valle, pero los 9.565 votos que obtuvo no le alcanzaron para quedar electa.

Durante el gobierno Petro, la Fundación Misión Paz ha firmado dos contratos millonarios con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): uno en 2023 por $843 millones y otro a inicios de 2024 por $1.000 millones.

Rodriguez y su familia, además, son propietarios del centro de eventos CIDS, en el que este año se realizó Distrito Moda 2024, se han llevado a cabo conciertos cristianos, eventos deportivos e incluso fue el espacio en el que el candidato Enrique Gómez (Salvación Nacional) cerró su campaña fallida a la Casa de Nariño en 2022. En suma, manejan la Corporación Universitaria CUDES.

El partido de Rodríguez, aunque perdió fuerza legislativa para 2022, pues solo logró una curul en el Senado, es fundamental para la aprobación de las reformas pensional y a la salud, y así lo demostró en la pasada legislatura, cuando aportó para el archivo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima.

Ríos, quien fue directora de Asuntos Religiosos cuando Cristo era ministro en el gobierno Santos, viene de otra iglesia poderosa ubicada en Cúcuta: Centro Cristiano, que es liderada por el pastor colombo-brasileño José Satirio do Santos. Solo entre 2023 y 2024, esta iglesia ha firmado al menos 10 contratos con el ICBF y algunas gobernaciones por más de $23.000 millones.

Desde esta misma congregación llegó a la Secretaría General del Ministerio del Interior, por orden directa de Juan Fernando Cristo, el pastor suplente Cristian Alberto Buitrago, que en varias fotos ha posado junto con Do Santos y el pastor Rodríguez. Incluso, en 2018, buscó la Alcaldía de Cúcuta de la mano de Colombia Justa Libres.

Las dos cartas nuevas en la cartera del Interior, desde el partido cristiano, no responden a nada político, dice el pastor John Milton Rodríguez, quien asegura que tanto Jaimes como Buitrago aterrizaron en el Ministerio por las necesidades técnicas que hay. Agrega que él es opositor al Gobierno, como gran parte de su colectividad lo es.

Además, defiende que las iglesias no tengan que tributar: “Muchas iglesias y organizaciones religiosas desempeñan un papel crucial en comunidades donde la presencia del Estado es limitada o inexistente. Su enfoque en el servicio a la comunidad, sin ánimo de lucro, les permite abordar necesidades específicas y brindar asistencia en áreas donde otros recursos pueden ser escasos”.

Sin embargo, Alfredo Saade, quien es fiel defensor de Petro, asegura que Cristo tiene la intención de dividir al Gobierno, y por eso le entregó poder a Colombia Justa Libres. “Yo no me di la ‘pela’ por Petro para que la oposición mande”, indicó recientemente.

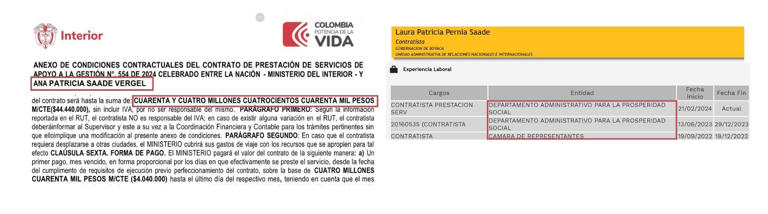

Por su influencia no solo llegó Amelia Cotes, quien fue reubicada en la última semana en la Dirección para Comunidades Negras, sino que también su hermana, Ana Patricia, logró un contrato por $44 millones, y su sobrina Laura Pernía obtuvo un puesto en Prosperidad Social.

Sobre esto, Saade le dijo a El Espectador que no tienen nada de irregular los nombramientos de Cotes, su hermana y su sobrina, de quienes resaltó su profesionalismo.

“Sí es cierto que yo presenté la hoja de vida de la doctora Amelia. Cuando uno gana la presidencia o cualquier otro cargo a nivel nacional, lo lógico es gobernar con los amigos. Mi relación con el presidente Petro desde un principio fue lograr y ayudar para que ganáramos y por eso estuve a su lado todo el tiempo”, mencionó.

Fuentes internas de la cartera aseguran que no es cuestión de entregarle la Dirección a Colombia Justa Libres, sino a presuntos hechos irregulares que se habrían dado durante la dirección de Cotes para beneficiar ciertas fundaciones y organizaciones religiosas. La ahora directora de Comunidades Negras, cuya llegada ha generado una fuerte molestia en este grupo, desmiente las inconsistencias y tiene incluso un recurso presentado para que no se le vulneren sus derechos.

Mientras tanto, la iglesia de Dios Ministerial, aunque se mantiene más al margen de la pelea política, también concentra su poder en el Congreso con sus tres curules. La pastora María Luisa Piraquive, además de su trabajo en la iglesia, tiene una fundación que tiene su nombre, en la cual su hijo César Piraquive es parte de la junta directiva, que ha contratado con el Estado: la Fundación Internacional María Luisa Moreno.

El último contrato que suscribió con entidades estatales fue con la Secretaría de Desarrollo Social de Manizales, con un valor de $138.130.000 en julio de 2023. Desde su iglesia se mantienen firmes en que la contratación con el Estado, que dicen no la han tenido desde que suscribieron el convenio con el Ministerio del Interior, sirve para llegar a los lugares olvidados por el Estado.

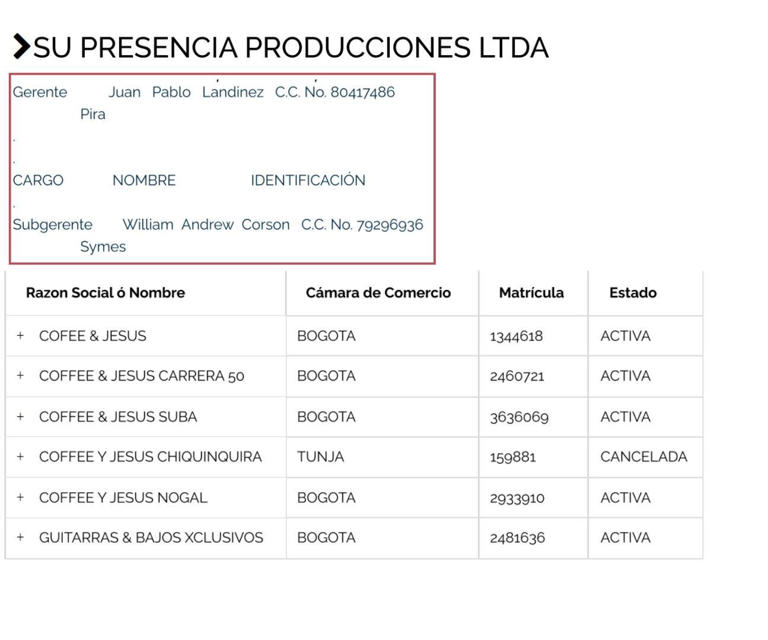

En la capital también hay otras congregaciones con amplio margen. La iglesia El Lugar de su Presencia, fundada por el pastor Andrés Corson y su esposa, Rocío Corson, cuenta con negocios a nombre de sus creadores y, especialmente, de uno de sus pastores, Juan Pablo Landínez.

Esos dos nombres son, justamente, los que aparecen como subgerente y gerente, respectivamente, de Su Presencia Producciones, una sociedad que tiene bajo su propiedad cinco establecimientos Coffee & Jesus, en los que venden alimentos y varios de los productos de la iglesia, como biblias, cuadernos, tazas, entre otras cosas. También dirigen SP Parking, Guitarras & Bajos Xclusivos y Su Presencia Distribuciones, de comercio de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería.

Otra conocida, no solo por su fuerza religiosa, sino también por su vínculo con la política electoral, es la G12, que tiene ciertos negocios para poder llevar el ritmo que requieren sus producciones a gran escala. Por esta iglesia han pasado líderes como el expresidente Álvaro Uribe para agradecerles a los creyentes su apoyo, y les ha apostado de manera abierta a las candidaturas de centroderecha, como las de Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Santos, aunque luego apoyaron el “No” en el plebiscito por la paz de 2016.

Bajo el nombre G12 Congresos y Convenciones S. A. S, cuyo representante legal es Jesús Alberto Villárraga Páez, reporta actividades como la organización de convenciones y eventos comerciales, de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora y actividades de operadores turísticos. Bajo su ala se crearon cinco establecimientos, cuatro con el mismo nombre, ubicados en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, dos de los cuales ya fueron cancelados, y G12 Radio.

Además, se detalla que entre las empresas que forman parte del grupo empresarial o la situación de control está el pastor César Gerardo Castellanos Domínguez y su esposa, Emma Claudia Castellanos, pastora y exsenadora.

Su hija y exconcejal Sara Castellanos y Clara Lucía Sandoval, actual concejala de la capital, son promotoras de Bogotá Góspel, un evento que reúne a artistas y agrupaciones musicales cristianas. Ambas impulsaron una recolección de firmas para penalizar el aborto, que no fue aprobado por la Registraduría.

Todas esas iglesias, además de las otras reconocidas por el Estado, mantienen un poder fuerte sobre la esfera política. Y si bien las votaciones presidenciales no les han arrojado los mejores resultados, pueden ser un actor crucial para las elecciones de 2026, pues no se descarta que con las movidas que viene adelantando la centroderecha se sumen al ruedo. Eso sí, sin discriminar que tanto la izquierda como la derecha han sucumbido al poder religioso para ganar apoyos.

Escrito por Laura C. Peralta Giraldo y María José Barrios Figueroa